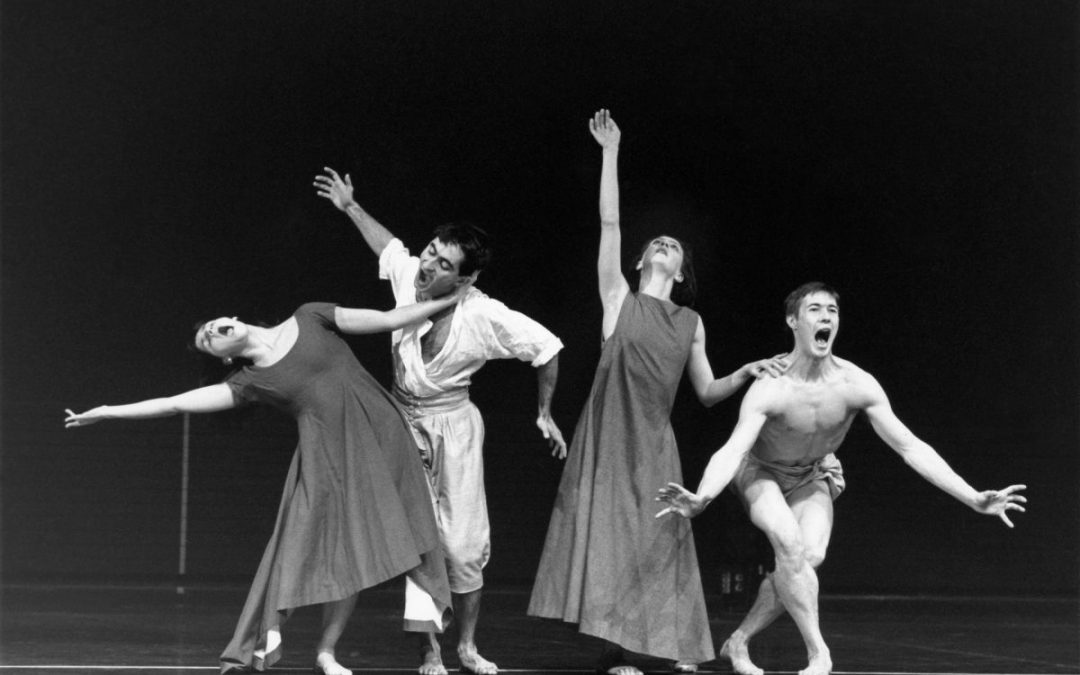

Prélude – Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

Prélude se regarde comme une fugue à cinq danseurs. Un antidote au syndrome d’une société qui fuit le temps et la sincérité des instants partagés. Sommes-nous avant ou après le chaos ? C’est très exactement en cet endroit de l’Histoire que le spectateur intervient, quelque peu troublé d’avoir à délaisser l’agitation.

Les danseurs ont certainement fait retraite dans la solitude des sables pour nous inviter de la sorte à partager le silence. Ni souffle, ni frottement. Seulement quelques impulsions des doigts qui rappellent étrangement les déplacements furtifs de ces créatures minuscules qui n’appartiennent ni au vent ni au sol, mais qui s’enfouissent mystérieusement dans le sable, ne laissant de leur passage éphémère que le souvenir d’une trace imprimée sur nos rétines.

Le silence est un minerai rare que l’on extrait délicatement des corps, sans mot ni bruit, sans effort apparent ni bavardage. De strate en strate – comme la musique du spectacle -, les corps se dressent et se défont. Du monolithe impassible à la transformation liquide, de la pierre au surgissement de l’eau. L’homme serait-il voué à ruser inlassablement avec le mouvement du sable qui le piège à la terre ?

Mais gare aux apparences. Prélude est un silence qui ne provient pas uniquement du désert mais d’une disposition intérieure longuement préparée qui va chercher très loin, jusqu’à l’extrémité des mains, des doigts, des pieds, la force essentielle de l’échange. Voilà le maître-mot.

Lassés par les portés vulgaires et archaïques auxquels la danse nous a quelquefois habitués, ceux d’Héla Fattoumi et d’Eric Lamoureux glissent d’un corps à l’autre. Ils s’échangent comme un savoir ancestral qui échappe à toute explication rationnelle, au point que l’on reste les yeux rivés à cette gestuelle sans cesse échangée qui est consentement de l’un à l’autre. Pas un acharnement.

Cet échange-là prend toute sa dimension lorsqu’il s’agit de transmettre (porter au-delà des signes) l’énergie silencieuse de corps en passage, d’un homme à une femme, de duos en trios, tantôt fascinés par l’obscurité, tantôt atterrés par la clarté des corps.

Cet échange-là est de la danse. N’en déplaise aux esprits blasés à l’affût d’émotions vibrantes que l’on oublie aussi vite qu’on les a ressenties.

Cette danse-là est véritablement un échange que l’on glisse à l’oreille des autres partenaires dont on ne saura jamais le secret. Le mystère commence là où s’arrête la danse. Et c’est plutôt magnifique.

Michel Vincenot

6 Février 1995

Distribution

Chorégraphie Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

Danseurs :

Héla Fattoumi

Patrick Harlay

Éric Lamoureux

Cécile Loyer

Paola Piccolo

Costumes Sandrine Pelletier

Lumière Dominique Mabileau

Musique Kasper T. Toeplitz assisté de Thierry Rallet