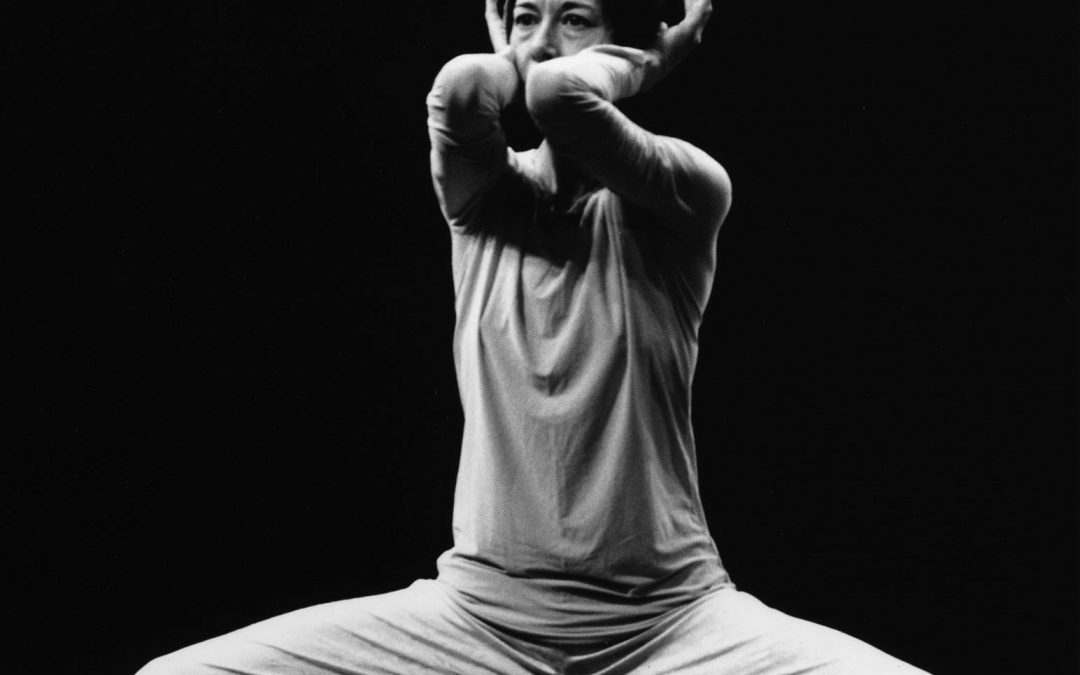

Sorelline – Caterina Sagna

Tout sonne faux dans cette pièce… et pourtant, tout est parfaitement juste. Jusqu’à l’intensité des situations, comme sait les mettre en scène Caterina Sagna. Elle dédie cette chorégraphie à «l’édification et au profit des jeunes filles», avec un brin de malice, bien sûr.

Quatre petites sœurs, les sorelline, qui sonnent faux, au point que deux d’entre elles sont jouées par deux hommes. Quatre « petites sœurs » interprétées par d’excellents danseurs, solidaires dans la danse et jaloux les uns des autres dans les personnages qu’ils incarnent. Du métathéâtre, dit Roberto Fratini Serafide, le dramaturge qui a participé à la conception de la pièce : « Comme dans des émissions-télé à grand succès, les sœurs feront l’impossible pour être faussement vraies entre elles. Au résultat, elles sembleront vraiment fausses aux yeux du public. »

Depuis le XIXe siècle, «Les quatre filles du Docteur March» (le roman de Louisa May Alcott) ont bercé l’enfance de nombreuses générations de petites filles. Elles y ont sans doute nourri leurs fantasmes, mais aussi exorcisé l’éducation hypocrite qu’elles ont reçue. «La bonne éducation » des jeunes filles qu’on se doit de transmettre et qui trouve aujourd’hui un prolongement dans le mauvais goût des grandes dynasties, à la façon des feuilletons à l’américaine. Ces familles « conformes » y exaltent l’argent, le pouvoir, la jalousie, le mensonge et les relations de pacotille, au prix d’une morale douteuse. L’essentiel est d’être en représentation permanente pour se faire apprécier, à exercer sans scrupule une domination assassine sur les autres ; pourvu que soit sauvegardée l’homogénéité du clan familial. Tout concourt à l’hypocrisie d’une sororité apparemment partagée mais qui, en réalité, trouble en permanence les règles du jeu.

Alors tout va très vite : de la fausse tendresse à l’apologie du mensonge, de la caresse à la correction infligée, de la présence attentionnée à l’humiliation. Chacune des sœurs tentera, tour à tour, d’attirer l’attention de la mère, parfois faussement autoritaire, parfois perdue dans des souvenirs nostalgiques auxquels elle fait semblant de croire.

Les références culturelles de notre époque y sont suffisamment présentes pour qu’on les reconnaisse : musiques, chansons, jingles, comptines…, mais elles sont sans cesse déformées pour ne pas y croire vraiment. L’art de Caterina Sagna consiste à promener le spectateur entre le vrai et le faux, tout en peaufinant des moments de sincérité touchante : après une scène d’une rare violence, l’une répète sa partition d’accordéon, l’autre recoud son vêtement. L’échange fraternel se résume en une dialectique de calcul qui fait basculer les situations vers une agressivité proche du règlement de compte. L’amour côtoie la haine. Les musiques elles-mêmes se coupent la parole entre elles. Et la mère trône au dessus du dérisoire qui se donne en spectacle. Elle est tantôt envahissante, tantôt effacée, mais toujours « maternelle » dans le pouvoir qu’elle exerce en tirant les ficelles de la division. Diviser pour régner. Offrir à la préférée les boucles d’oreilles pour qu’elle soit la plus belle. Récompenser injustement l’une ou l’autre pour maintenir l’équilibre fragile, lorsque le père s’est fait absent.

Sorelline traverse de multiples registres, et l’on retrouve ici l’empreinte savoureuse de Caterina Sagna. La culpabilité ouvre la voie à l’abandon, le grotesque succède à la poésie, la violence engendre la tendresse… Enfin, de multiples situations ambivalentes qui parlent de l’humain dans ses quêtes contradictoires, comme Fellini aurait pu les filmer.

Ainsi l’art du rythme ne s’improvise pas, c’est un art de l’écriture. Celle de Caterina Sagna fait cohabiter le théâtre et la danse, le sentiment fragile et le mouvement structuré. Toujours en contrepoint pour souligner les contrastes, glorifier le pouvoir absurde jusque dans ses moindres détails. On voudrait alors raconter cette pièce comme on raconte une histoire, et voilà qu’on est impuissant à le faire. La danse brise toute velléité narrative. Sorelline nous entraîne en plusieurs lieux et plusieurs temps à la fois. Composée d’échappées très physiques et de retenues finement poétiques, rythmée par des disparitions et des réapparitions, la danse ouvre sans cesse à des situations étonnantes, tant elles sont inattendues.

Tenir le propos jusqu’au bout en renouvelant les formes (l’une se nourrissant de l’autre), cela tient également de l’art, mais cette fois-ci, chorégraphique. Les transferts d’énergie, par exemple. Après un quatuor vigoureux, c’est le personnage de la mère qui calme l’essoufflement des « filles » en respirant à leur place… Ou, le geste inimitable de Caterina qui extrait le mouchoir de sa poitrine… Ou, la mélodie romantique pour petites filles bien rangées qui neutralise les bras et les mains des danseurs pour enfermer définitivement toute velléité de révolte. Puis les corps qui se déforment sous les ordres des autres, comme une injonction à réprimer toute impulsivité débordante ; une façon comme une autre d’imposer sa loi à l’abri des regards… Ou, enfin, la découverte des jeux interdits qui autorisent la fausse pudeur d’un voyeurisme consenti ; le sexe, les seins, la sexualité et finalement le corps en profond chamboulement, sous le regard faussement terrorisé des autres sœurs.

Histoires de petites filles qui soulèvent leur jupe dans les cours de récréation ? Oui et non. Non parce que c’est aussi l’histoire de l’humanité soumise à ses contraintes et à son devenir, dût-elle endurer les maladies infantiles et passer par le rituel du travestissement, un beau matin de Noël.

Après avoir gommé les identités nous ne serons plus tout à fait comme avant. Cela est si vrai que Caterina Sagna commence la pièce de façon presque ordinaire, en prenant soin de présenter ses interprètes, l’un après l’autre. Sans qu’on n’y prenne garde, ils deviennent au fil de la pièce les personnages de Sorelline. Quatre petites sœurs, objets de nos vengeances inassouvies et de nos fantasmes inavouables pour avoir été trop longtemps cachés.

Michel Vincenot

8 octobre 2001

Distribution

Chorégraphie Caterina Sagna

Dramaturgie Roberto Fratini Serafide

Danseurs :

Nordine Benchorf

Alessandro Benardeschi

Elisa Cuppini

Susana Panades Diaz

Caterina Sagna

Avant-première

Venise 5 et 6 octobre 2001