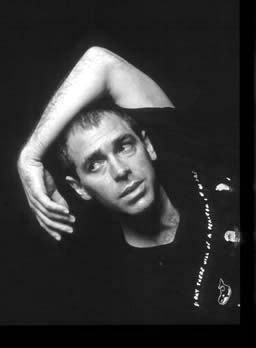

Donc, Robert Seyfried donne sans rien garder.

Ses yeux clairs pigmentés d’une chaleureuse humanité regardent droit au cœur, comme s’il avait partagé depuis toujours la vie de chacun des humains. Les adolescents se donnent le premier baiser les yeux grands ouverts. Mais ils ne savent pas encore que les yeux fermés, c’est beaucoup mieux. C’est dans cet état de bonheur que nous laisse la pièce, à la fin d’un spectacle superbement construit.

Au début, le premier signe est pour le public. Le regard bien dirigé de la danseuse – on va dire «adressé à quelqu’un» – implique sans détour les spectateurs dans le désir intime de ces personnages. «Elles» sont trois femmes en état de mariage qui se retrouvent tour à tour à nous raconter leurs désirs, chacune avec ses mots, ses inquiétudes. Chacune avec son énergie. Trois danseuses construisent la situation dans une remarquable intensité d’interprétation. Mais au fait, les hommes, où sont-ils ? Existent-ils ou ne sont-ils qu’une vue de l’esprit ? Ils ne font que passer, guindés dans leurs principes d’hommes mûrs … Ils jouent de la musique.

Quand la femme et l’homme entrent en relation, plus rien n’est prévisible. «Nous» n’est pas un couple à trois. L’intrusion du troisième homme n’est que l’élément révélateur qui structure la rencontre autant désirée que refoulée, au contact du poids de l’autre. C’est-à-dire de l’épaisseur humaine qu’il faut désormais échanger avec le partenaire. Le groupe commence ici, dans le couple. Comme lui, il se fait et se défait.

«Eux» , le groupe, les autres, regardent à la fenêtre avec indifférence ou indulgence, le nez dans les étoiles… La vie, au fond. Ludique, essentielle.

Voilà donc l’histoire en-deçà, celle de notre «banalité» d’hommes et de femmes. Et voici, au-delà de l’histoire, la pertinence qui appartient aux artistes : danseurs, musiciens et chorégraphe.

«Elles», les trois danseuses affirment – maintenant, tout de suite – leur personnalité d’interprètes. La première attire l’attention sur la chose à la fois légère et complexe que met en jeu la situation d’amour. Un regard, ni scrutateur ni indécent, dirige vers les spectateurs des yeux pleins d’une possible tendresse, mais aussi d’éventuelles réticences. Rares sont les pièces qui captent immédiatement le regard. La main de Sylvie Hönle se lève et prend à elle seule tout l’espace de l’avant-scène. Pour dessiner ensuite des bras, de magnifiques bras reliés au corps, sur de jolis appuis de pieds nus au sol. D’un seul coup, le mouvement donne le sens du corps !

La deuxième danseuse entre dans son sillage, puis la troisième. Béatriz Acuna et Manuela Cortes-Thonon apportent l’énergie à l’espace, le sens des directions. On va dire, le sens de l’engagement. Nous voici au-delà de l’anecdote. Le fluide circule en triangle, de plus en plus vite, comme si l’une était, à tour de rôle, le kaléidoscope du désir des deux autres. La présence féminine se développe en de multiples images données là, dans le raffinement de gestuelles très différentes, de langages personnalisés, choisis avec intelligence par un chorégraphe pour trois femmes-interprètes. Il y a … comment dirais-je … le désir en constellations, et tout ce qu’il suppose d’attentes compromises. A les regarder toutes les trois en même temps, on n’imaginait pas que le désir pût se décliner en des mots si différents.

La rencontre imminente avec «les hommes» est, somme toute, décevante. Les hommes passent mais ne s’arrêtent pas. Absents dans leur «paraître» que les femmes ne comprennent pas. Mais pour autant, le désir est là, toujours aussi présent, en cette attente fragile du «Nous».

Il faut donc rattraper le temps. La course à laquelle homme et femme se livrent n’est pas une poursuite effrénée. Elle est le moyen-terme qui pose la rencontre ; le temps que la respiration redevienne sereine. Le temps que l’on puisse se parler sans trop d’inquiétude. Cette séquence est de toute beauté. Une fois n’est pas coutume, la course ne déferle pas à toute vitesse pour «meubler le temps». Elle a un sens, ou plus exactement, elle va chercher le sens à l’endroit le plus juste de la construction du couple, hors des clichés de séduction grotesque. Le couple se trouve, dès lors, en situation fébrile, souffle retenu ; ne sachant pas exactement ce qui lui tombe sur la tête. Petits adolescents aux tumultueuses découvertes, il faut expérimenter le temps d’aimer à la mesure des brouillages venus du monde. Le deuxième homme n’est pas et ne pourra être l’amant perturbateur. Seulement l’intrus qui ramène la naissance du couple à l’exigence de la relation. Et voilà la belle subtilité de Robert Seyfried !

«Nous», le couple. Le tableau est d’une simplicité enfantine, et pourtant d’une complexité magnifique. L’histoire qui suit ne sera pas un banal rancard d’amants. Le poids, disions-nous, le poids de deux êtres qui se révèlent l’un à l’autre, geste après geste, sans savoir exactement où mène la découverte… Le poids du corps de l’autre, chargé de l’histoire irréductible et des peurs de chacun, se termine, au sol, par un tête à tête d’une grande vérité.

Reprise en boucle, la course est alors solitaire. C’est le bol d’air que l’on prend après une forte dose d’émotions contradictoires. Moment silencieux où les amours fiévreux remettent de l’ordre dans les désirs trop clairs, surgis un soir, sous la lumière des lampadaires de la nuit.

Les autres, perchés sur leurs observatoires à histoires, ce sont «Eux». Les passants de la rue. Tantôt indulgents, tantôt indifférents, mais concernés depuis la nuit des temps par le baiser de confidence que l’on échange à deux … et qui appartient désormais à tous.

Michel Vincenot

17 janvier 1998